Qualche mese fa ero in un liceo di Milano per dialogare con gli studenti durante l’autogestione. Avevo scelto di raccontare alcuni episodi della Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. All’inizio dell’incontro ho chiesto dove fosse stato esposto il cadavere di Mussolini, il 29 aprile 1945. “Piazzale Loreto!”, mi hanno risposto in coro. “Bravi. Ora qualcuno mi sa dire perché è stato scelto proprio quel punto?” Davanti a me si sono materializzate facce stranite, occhi in cerca di un’imbeccata. Dopo qualche secondo, si sono alzate un paio di braccia. “Perché lì erano stati uccisi degli operai, mi pare” ha detto un ragazzo.

Il 10 agosto 1944 incombeva su Milano un caldo afoso, nonostante il cielo limpido. I fascisti scelsero piazzale Loreto come luogo dimostrativo, perché era lo snodo principale dei tram che portavano gli operai nelle fabbriche. Da lì, insomma, passavano ogni giorno migliaia di cittadini. C’era da eseguire una rappresaglia. Due giorni prima era saltato un camion delle SS in viale Abruzzi, ed erano morti alcuni passanti, e il giorno prima i partigiani avevano ucciso un fascista nell’attuale piazza Ascoli, ferendone un secondo.

Le SS volevano impartire una lezione ai milanesi. Quindici uomini furono svegliati alle 4.30 nel carcere di San Vittore. Erano operai, impiegati, un ingegnere, un poliziotto, un insegnante, tutti accomunati dall’antifascismo. Furono caricati su camion, trasportati in piazzale Loreto e lì, davanti a una staccionata di legno su cui venivano affissi i cartelloni degli spettacoli teatrali in programma, vennero trucidati da un plotone di uomini della Legione Muti, una delle squadre nere più fanatiche della repubblica di Salò.

Si chiamavano: Gian Antonio Bravin, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Andrea Esposito, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, Tullio Galimberti, Vittorio Gasparini, Emidio Mastrodomenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato, Andrea Ragni, Eraldo Soncini, Libero Temolo, Vitale Vertemati.

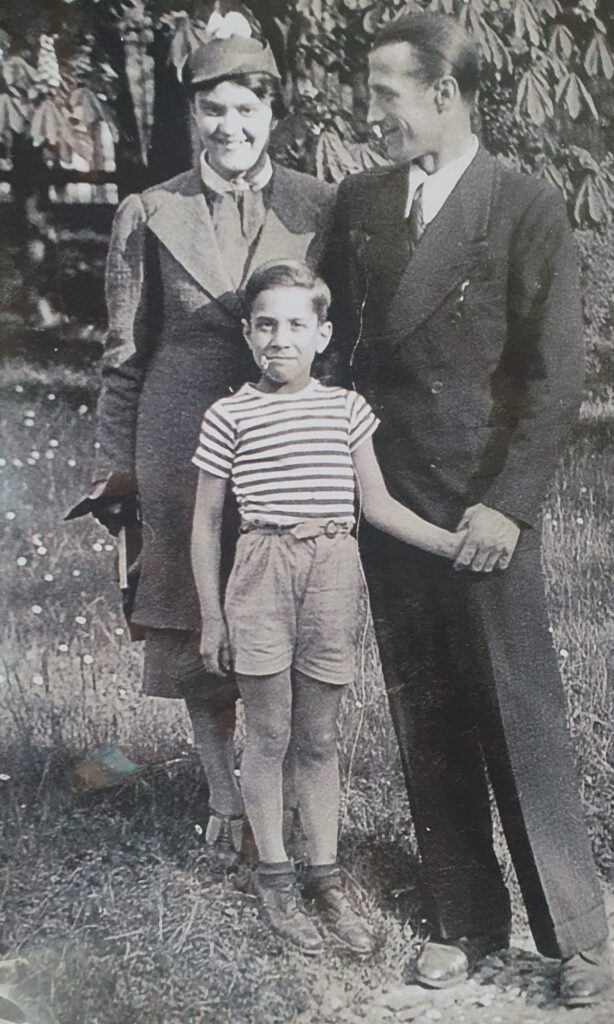

Nel libro “I giorni della libertà” (Mondadori) racconto la storia di donne e uomini che in quegli anni hanno combattuto il fascismo. Tra questi Libero Temolo, uno dei quindici, la cui vicenda umana mi è stata raccontata dal figlio Sergio. Due anni fa Sergio mi ha aperto la porta di casa, mi ha raccontato della sua giovinezza, fatta di giochi per strada, dell’amicizia con Franco Loi, che sarebbe diventato un celebre poeta e scrittore, della banda di via Teodosio e via Casoretto, delle scuole frequentate in via Mercalli, e della sua vita da staffetta partigiana.

Il padre, Libero, andava alle riunioni segrete nella casa di Alessio Lamprati, nome di battaglia Nino, uno dei fondatori delle Sap (Squadre di azione patriottica), e Sergio sgambettava dietro di lui, nascondendo sotto la maglietta fogli clandestini e stando a dieci metri di distanza, perché in caso di fermo del padre doveva proseguire per la via come se nulla fosse. «Devi avere fede» gli diceva sempre papà Libero, e non si riferiva a Dio, ma alla fiducia nel futuro, alla speranza di un domani migliore.

Era, quella, la Milano delle fughe in cantina per scampare ai bombardamenti incessanti, del mercato nero, della fame vera, del pane fatto con la segatura, delle delazioni dei vicini di casa, delle torture, delle deportazioni. Sergio, a 91 anni, ancora ricordava il profumo di un panetto di burro che la zia nel 1943 era riuscita, non si sa come, a recapitargli dal paese di origine, Arzignano. Il 10 agosto 1944, quando Libero Temolo fu ucciso dai fascisti in piazzale Loreto, Sergio era dai parenti in Veneto. Nessuno ebbe il coraggio di dirglielo. Lo scoprì solamente a ottobre, quando un amico di famiglia lo riaccompagnò a Milano a bordo di un camion. Passando a piedi per piazzale Loreto, sulla via verso casa, quell’uomo si fermò ed esclamò: «Xé qua che i gà copà to pare». È qui che hanno ucciso tuo papà.

Nessuno spazio per la commiserazione, nessuna pietà. Si era in guerra, e in guerra si muore. Sergio mi ha raccontato di avere provato una rabbia tremenda, in quell’istante. Una rabbia silenziosa, che in bocca sa di ferro. Non ha urlato, nessuno avrebbe ascoltato. Non ha pianto, nessuno lo avrebbe consolato. Ha pensato solamente, nella sfrontatezza dei suoi quattordici anni: «Ti avrei salvato io, papà».

Sergio Temolo era a piazzale Loreto, il 29 aprile 1945, con Franco Loi. Ha visto Mussolini pendere a testa in giù, insieme a Claretta Petacci e agli altri gerarchi fascisti. Ha visto le persone sfogare la propria rabbia sul corpo del Duce, ma di quel giorno, di quella vendetta perpetrata in nome dei Quindici martiri di Loreto, e dunque anche di suo papà, non ha mai conservato un bel ricordo. Anzi. «È stato tremendo» mi ha detto, abbassando lo sguardo. Sergio ha vissuto per decenni senza un briciolo di spirito di vendetta, ma solo per ricordare e tramandare il valore della libertà, vissuta come un vessillo da sventolare e non come un’arma da brandire.

Sergio Temolo ci ha lasciato un anno fa, con il timore che le future generazioni possano dimenticare.

“I giorni della libertà” racconta la storia di Sergio e di suo padre Libero, la storia di Angelo Aglieri, segretario di redazione al Corriere della Sera, e di sua moglie Aldina, la storia di Carmela Fiorili, che nascose in casa uno dei dirigenti comunisti della Resistenza, e di sua figlia Francesca, staffetta partigiana. Sono donne e uomini comuni, i cui destini si sono intrecciati come fili. Sono persone che hanno lottato per regalare a sé stessi e a noi il dono più prezioso che abbiamo: la libertà.

*Alessandro Milan, classe 1970, giornalista e scrittore. Lavora dal 1999 a Radio24, dove conduce attualmente “Uno, nessuno, 100Milan” insieme a Leonardo Manera. Ha scritto tre libri, “Mi vivi dentro” (DeA Planeta), “Due milioni di baci” (DeA Planeta) e “Un giorno lo dirò al mondo” (Mondadori). È presidente dell’associazione culturale “Wondy Sono Io” che organizza il “Premio Wondy di letteratura resiliente”.