Quando arrivò a Santiago, Roberto non aveva ancora compiuto trent’anni e si era sposato con Francesca solo da tre mesi. In Cile cominciava la sua carriera diplomatica: lo avevano nominato addetto commerciale dell’Ambasciata italiana, e non aveva nessuna esperienza. Era la fine dell’estate del 1973, il Paese era governato da un presidente socialista, che con le sue riforme si era fatto un sacco di nemici, a partire dall’inquilino della Casa Bianca di Washington. Si respirava aria di golpe, tutti ne parlavano ma nessuno ci credeva davvero. Poi la mattina dell’11 settembre la situazione precipitò: «Mi toccò di essere testimone, e presto non solo testimone, di una catastrofe: un palazzo presidenziale bombardato, un presidente che si uccide dopo avere resistito con le armi ai golpisti, il coprifuoco, gli arresti, le torture».

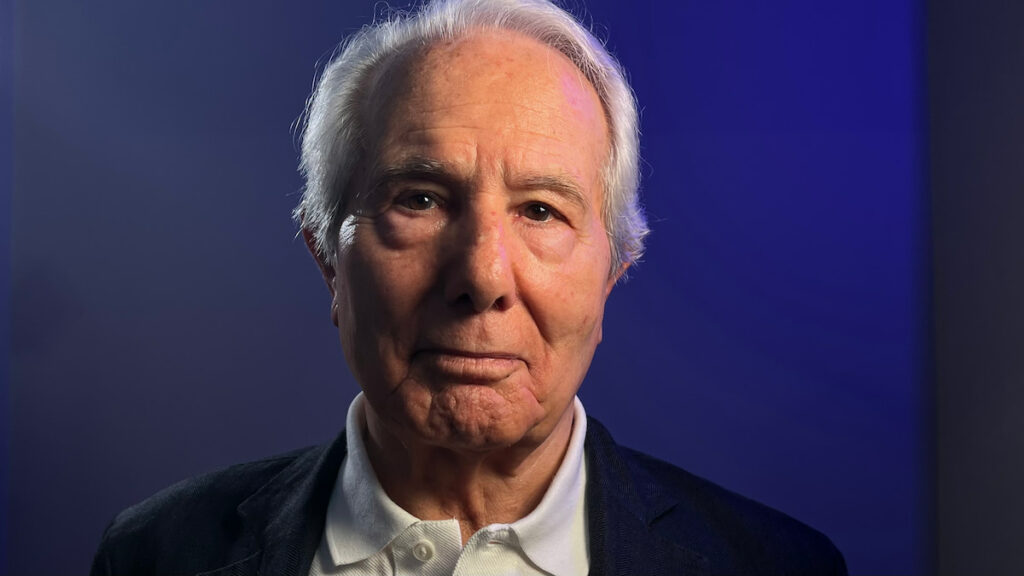

Sono passati cinquant’anni esatti, Roberto Toscano e Francesca abitano a Madrid, la città dove hanno scelto di vivere dopo aver girato il mondo (Roberto è stato, tra le altre cose, ambasciatore in Iran e in India), ma quell’anno che trascorsero in Cile resta una delle prove e delle esperienze più significative della loro vita.

Quell’11 settembre i militari guidati dal generale Augusto Pinochet rovesciarono il governo del presidente socialista Salvador Allende e quel colpo di Stato avrebbe cambiato la storia dell’America Latina e sconvolto il mondo.

Roberto, insieme all’incaricato d’affari Piero De Masi che aveva solo 35 anni, si trovarono a gestire l’ambasciata e fecero qualcosa di eccezionale e non previsto. Toscano e De Masi salvarono seicento oppositori politici, donne e uomini che, per sfuggire agli arresti e alle torture, saltavano il muro di cinta dell’Ambasciata italiana in cerca di rifugio. Non solo diedero loro protezione ma gli fornirono anche i salvacondotti necessari per partire e avere asilo in Italia.

Ho chiesto molte volte a Roberto di raccontarmi questa storia, quando lavorava con me come editorialista prima alla Stampa e poi a Repubblica, e lui ogni volta si schermiva, dicendo che non aveva fatto nulla di straordinario, che chiunque al suo posto si sarebbe comportato nello stesso modo. Dieci anni fa – nel quarantesimo anniversario del golpe – riuscii a convincerlo a scrivere questa storia sulla Stampa: «All’inizio li ospitavamo negli scantinati, con materassi stesi al suolo. Ma ben presto l’intera residenza venne gradualmente occupata dai nostri ospiti: stanze, stanzette e saloni diventarono dormitori. Il problema non era solo quello organizzativo (turni di pulizia, di cucina), ma le condizioni psicologiche erano variabili, e in qualche caso deteriorate: i primi rifugiati, quelli entrati subito dopo il golpe, erano psicologicamente e fisicamente intatti, ma la seconda ondata comprendeva persone che erano state arrestate, spesso torturate, rilasciate, poi nuovamente ricercate, o che comunque vivevano sotto l’incubo di un nuovo arresto.

Con Roberto Toscano a Madrid nel novembre del 2017 al Palazzo della Moncloa, aspettando di intervistare il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy

Per alcuni l’amichevole reclusione nella nostra residenza durò qualche settimana, per altri un intero anno. Tutto dipendeva dalla concessione dei salvacondotti che ci venivano periodicamente rilasciati del ministero degli Esteri cileno.

Una volta ottenuto il salvacondotto, i rifugiati potevano lasciare l’ambasciata e partire per l’Italia. Mi recai per una trentina di volte all’aeroporto. In qualche caso, se le partenze erano individuali o di un paio di persone, in macchina, ma più spesso con pulmini che affittavamo. All’alba, appena finito il coprifuoco, uscivano dal cancello e presentavano i salvacondotti ai militari, che numerosi, e con le armi puntate, controllavano l’operazione.Altri controlli all’arrivo all’aeroporto, poi accompagnavo i rifugiati fino alla scaletta dell’aereo. Era un momento di grande commozione. Spesso mi abbracciavano, sotto lo sguardo poco amichevole dei militari. Devo dire che in quel momento pensavo che fare il diplomatico fosse il mestiere più bello del mondo».

Seicento esistenze vennero salvate da quei due giovani diplomatici, seicento persone che non vennero inghiottite dalle caserme dell’esercito o della polizia segreta.

Sono onorato di essere amico di Roberto, è la prima persona che sono andato a trovare la mattina dopo la fine della mia direzione a Repubblica e anche oggi, ogni volta che posso, vado a Madrid per vederlo.

Questa volta però la storia del colpo di Stato e la pagina di coraggio dell’Ambasciata italiana me la sono fatta raccontare da un testimone oculare di quei giorni: Livio Zanotti, che allora era corrispondente della Stampa dal Sudamerica.

Anche la sua storia è straordinaria, Livio aveva conosciuto bene il presidente Allende, aveva intervistato il generale Augusto Pinochet e sarebbe stato cronista della nascita della dittatura militare e del regime del terrore. Con Roberto Toscano si conobbero in un luogo tristemente famoso: lo stadio di Santiago dove venivano portati tutti gli oppositori politici che venivano arrestati. Roberto ci era andato per cercare alcuni cittadini italiani che erano scomparsi, Livio per avere notizie di un suo amico brasiliano.

Oggi Zanotti è tornato a vivere a Buenos Aires, è un grande conoscitore del Sud America di cui continua a raccontare le vicende in un blog. La sua testimonianza e il racconto del golpe militare li potete ascoltare nella nuova puntata del mio podcast “Altre Storie”.

«Ricordo quando arrivai in ambasciata con Toscano, il grande giardino era diventato un accampamento, c’erano persone da tutte le parti. Quei giovani funzionari cercavano di arrangiarsi come potevano: non avevano avuto alcuna indicazione da Roma sul comportamento da tenere e non ricevevano finanziamenti perché era tutto bloccato. Così Toscano e De Masi tirarono fuori di tasca loro i soldi per far mangiare centinaia di persone. Una storia straordinaria che i militari tolleravano sempre meno e che decisero di interrompere nel peggiore dei modi: una notte gettarono nel giardino il corpo di una ragazza che era stata torturata e uccisa. Si chiamava Lumi Videla, aveva poco più di vent’anni ed era la compagna di un dirigente del Mir, il movimento che progettava la resistenza armata. I militari fecero circolare la notizia che la ragazza era stata uccisa dentro l’ambasciata e molti giornali scrissero che era diventato un luogo di violenze fuori controllo. Toscano reagì, riuscì abilmente a far apparire almeno su un giornale la versione dell’ambasciata, ma questo lo portò ad uno scontro frontale con il regime e ciò alienò le sue possibilità di continuare a trattare con i militari per ottenere il visto di uscita dei suoi rifugiati. Allora chiese a Roma di poter essere sostituito e, dopo poche settimane, fu costretto a lasciare il Cile».

Livio invece sarebbe rimasto fino alla fine del 1976 quando anche in Argentina i militari fecero un colpo di Stato militare, purtroppo anche più sanguinoso di quello cileno.

«La grande lezione di De Masi – che è scomparso due anni fa – e di Toscano è stata quella di mettere i diritti umani al centro. Allora la diplomazia non lo faceva, le altre ambasciate non si comportarono allo stesso modo, e questa è la loro eredità. Averci mostrato che si può fare».

Alla fine del nostro incontro mi sono ricordato della prima cosa che mi aveva detto Livio: che era andato allo stadio di Santiago per cercare un amico brasiliano. Gli ho chiesto che fine avesse fatto quell’uomo. Così mi ha raccontato la storia di Miguel Arraes, che era stato sindaco di Recife ed era appena stato eletto governatore dello Stato del Pernambuco quando i militari avevano preso il potere in Brasile nel 1964. Fu arrestato, tenuto in carcere per un anno e poi espulso dal Paese. Andò in esilio In Algeria e poi in Cile, dove si trovò in mezzo a un altro golpe. «Lo conoscevo da tempo e allora, appena arrivato a Santiago, andai a casa sua a cercarlo, temendo che anche i militari cileni lo avessero messo nel mirino. Trovai la casa deserta e solo successivamente venni a sapere dai vicini che la sua ragazza era stata portata allo stadio nazionale. Di lui nessuna traccia.

La verità è che la vita riserva spesso complessità e sorprese ed è più grande di quanto noi possiamo immaginare: era successo che la sera prima del colpo di Stato i due avevano litigato e lui se ne era andato di casa. Quando la polizia segreta di Pinochet arrivò per arrestarlo non lo trovò, e da latitante lui riuscì a fuggire in Europa.

Presero lei e la portarono allo stadio nazionale. Prima di essere liberata subì gli oltraggi e il dolore che hanno subito quasi tutte le donne che sono passate per quell’esperienza. Dopo la fine della dittatura brasiliana, Miguel è tornato in Brasile ed è stato rieletto governatore del Pernambuco. Nel 1987 ho assistito al suo insediamento alla “Casa Grande”, così si chiama il governatorato a Recife. È morto nel 2005 dopo aver vissuto una vita molto complicata e pericolosa».