Fu l’inizio di tante cose. Il 2 agosto 1990, quando le truppe irachene di Saddam Hussein invasero il piccolo Kuwait, è un giorno da ricordare per le molteplici svolte che innescò. Fu l’inizio di una sorta di “guerra dei 30 anni” a puntate, mai del tutto conclusa, combattuta dagli Stati Uniti in Medio Oriente. Fu l’avvio di un’ossessione di famiglia per due presidenti Bush, padre e figlio, e per un team di loro collaboratori (un nome tra tutti: Dick Cheney) che guidò sia la prima sia la seconda guerra del Golfo.

Fu il momento in cui l’Arabia Saudita, custode dei luoghi sacri dell’Islam, aprì le porte agli eserciti “infedeli” per farsi difendere, scatenando le ire degli islamisti più intransigenti. Un gruppo di giovani sauditi di buona famiglia, reduci dalla guerriglia in Afghanistan contro i sovietici, si ribellarono in quei mesi contro la decisione della casa regnante, furono esiliati in Sudan e da là iniziarono la jihad contro gli americani. La loro organizzazione si chiamava Al Qaeda e a guidarla era l’erede di una famiglia di miliardari, Osama bin Laden. Anche l’attacco agli Usa dell’11 settembre 2001, per molti aspetti, ha le sue radici in quel 2 agosto di 30 anni fa.

Fu anche l’inizio di un modo completamente nuovo di raccontare le guerre. Dai tempi dell’Iliade in poi, battaglie, invasioni e operazioni militari sono state al centro dei racconti di ogni generazione umana. Ma è con la guerra del Golfo che per la prima volta venne data la possibilità a tutti gli abitanti del pianeta di viverne una live, in diretta. Merito della tecnologia, di un team di reporter pronti a tutto, di circostanze geopolitiche inedite. Ma soprattutto di un imprenditore visionario, Ted Turner, che dieci anni prima (e una dozzina di anni prima del decollo di Internet) aveva fondato la prima tv che non si interrompeva mai e distribuiva news in tutto il mondo 24 ore su 24: la Cnn. Una missione che Turner era solito spiegare dicendo che la Cnn avrebbe continuato a operare «fino alla fine del mondo» e che anche nel giorno dell’Apocalisse sarebbe stata in diretta fino all’ultimo istante. Nei suoi archivi è ancora disponibile il segretissimo “servizio finale” fatto preparare da Turner, da mettere in onda «non appena l’Apocalisse sia confermata»: si tratterebbe delle immagini di un’orchestra che suona le musiche che accompagnarono la fine del Titanic.

Nata con un Dna di questo tipo, la Cnn capì subito che l’invasione del Kuwait da parte di Saddam sarebbe diventata una guerra e che andava seguita minuto per minuto. Tom Johnson si era insediato come nuovo presidente della Cnn il 1° agosto 1990 e il giorno dopo si rese conto che non avrebbe avuto il tempo per ambientarsi. «Chiesi subito a Turner – ha raccontato – quanti soldi extra-budget ero autorizzato a spendere per questa vicenda. Mi rispose: “Amico, spendi tutto quello che serve”». La Cnn rafforzò quindi l’ufficio di Bagdad con gli uomini migliori e per mesi lavorò per prepararsi alla guerra e per garantirsi accesso diretto agli uomini chiave del regime di Saddam. La mossa vincente fu installare una rete autonoma via cavo, detta “4 wire”, che collegava l’ufficio della Cnn di Bagdad in audio con la sede di Amman, in Giordania, e da qui permetteva di andare in diretta negli studi del network televisivo ad Atlanta.

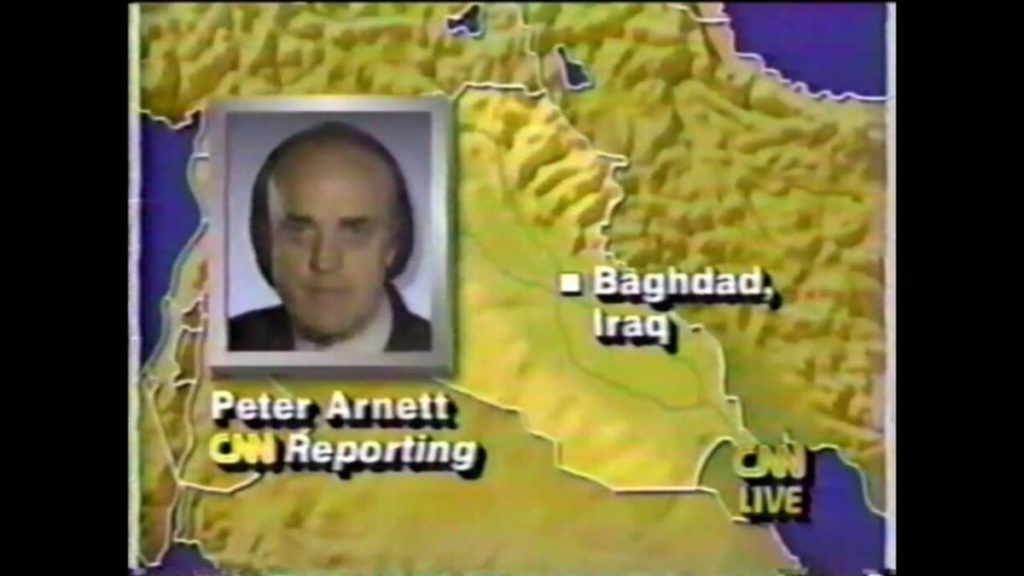

Il 17 gennaio 1991, quando i cieli di Bagdad si illuminarono per i bombardamenti della coalizione alleata guidata dagli Usa, Bernard Shaw della Cnn annunciò al mondo dal terrazzo dell’hotel Al Rashid l’inizio della guerra. Le bombe eliminarono subito tutta la rete di trasmissione televisiva, radiofonica e telefonica. Tutti gli inviati di ogni parte del mondo presenti a Bagdad furono tagliati fuori in un istante. Solo la Cnn, grazie al suo sistema alternativo, riuscì a restare in onda e Shaw, Peter Arnett e il resto del team per ore e giorni andarono avanti con una diretta che era l’unica voce che usciva dalla capitale irachena. Tutte le altre tv del mondo non poterono far altro che rilanciare la Cnn. Quando il regime decise una stretta e cacciò tutti i giornalisti stranieri, l’unica eccezione fu fatta per Arnett, che divenne in breve il giornalista più famoso del pianeta, rischiando la vita ogni giorno per raccontare i bombardamenti in diretta. E si trasformò in protagonista della storia che stava documentando.

Perché Arnett, un giornalista neozelandese che non sentiva particolari doveri di “patriottismo” americano, raccontava tutto quello che vedeva in diretta e senza filtri e molto spesso i suoi resoconti non coincidevano con i briefing ufficiali del Pentagono. Capitava così che i militari spendessero ore a descrivere i «bombardamenti chirurgici» che a loro avviso non facevano vittime, per poi sentire e vedere Arnett che da Bagdad mostrava case distrutte, obiettivi civili scambiati per militari, vittime innocenti. Gli Usa e l’Iraq, ognuno per i propri fini, avevano interesse a lasciare che la Cnn raccontasse la guerra in diretta, ma entrambe le parti spesso erano irritate dal risultato. Arnett però tenne duro per cinque settimane, riuscì a intervistare senza censure lo stesso Saddam e convinse anche i servizi segreti americani a evitare un bombardamento dell’hotel Al Rashid che sarebbe stato catastrofico.

Fu una bella pagina di giornalismo e costrinse gli strateghi militari a valutare come le nuove tecnologie dell’informazione cambiassero il teatro stesso delle guerre. Già in Vietnam i reportage giornalistici avevano determinato il corso del conflitto, cambiando gli umori dell’opinione pubblica negli Usa. Ma ora per la prima volta le battaglie non erano raccontate dopo essersi concluse (come era avvenuto per secoli), bensì in diretta mentre avvenivano. E la stessa strategia di combattimento poteva cambiare per effetto della copertura mediatica.

Nel 2003, quando il secondo presidente Bush lanciò la seconda guerra del Golfo contro Saddam (stavolta trovando come unico convinto alleato Tony Blair, mentre il resto del mondo osservava scettico), il Pentagono esaminò le lezioni del 1991 e scelse un nuovo approccio per i media, con due grandi novità. La prima era il programma di “embedding” per i giornalisti: un addestramento speciale che dava la possibilità di entrare a far parte di un’unità militare e di partecipare a tutte le operazioni che sarebbero state assegnate a quell’unità. Circa 800 giornalisti di ogni parte del mondo furono ammessi al programma, molti di loro si trovarono in prima linea ed esposti agli stessi rischi dei soldati. Il programma ebbe lodi e critiche. Permetteva ai media di raccontare la guerra “dal vivo”, ma ovviamente solo dalla prospettiva degli americani e con la visuale ristretta a ciò che vedeva quella singola unità militare a cui erano assegnati.

La seconda novità doveva servire invece a dare la “big picture”, lo sguardo d’insieme sulla guerra. Era un innovativo centro stampa creato dal Pentagono in una base militare nel deserto alle porte di Doha, in Qatar, da dove il generale Tommy Franks e il suo staff guidavano le operazioni belliche nel vicino Iraq. Arrivarono 500 giornalisti di ogni parte del mondo, tra cui chi scrive. Per un mese e mezzo raccontammo la guerra da un gigantesco bunker supertecnologico in mezzo al nulla. Avevamo accesso diretto ai più alti ufficiali di Usa, Gran Bretagna e Australia, seguivamo briefing, mappe e testimonianze live dalla prima linea. Provavamo a incrociare quello che ci raccontavano a Doha con le testimonianze dall’interno dell’Iraq e con le fonti più o meno indipendenti che trovavamo. Diventammo amici di generali e capitani, provammo a far dire agli inglesi quello che non volevano dire gli americani e agli australiani quello che non voleva dire nessuno.

Alla fine rimase l’impressione di aver partecipato a una specie di grande videogioco, lontani dal sangue, dagli orrori e dagli errori della guerra. Niente a che vedere con il lavoro di Arnett e della Cnn del 1991. Ma era una guerra “televisiva” nata sulla scia di quella di allora e forse è proprio questo l’equivoco più grande nato dalle due Gulf Wars: l’idea che le guerre sono faccende di bombardamenti intelligenti che risolvono le cose in fretta e senza troppi drammi. Non è così. Dopo la prima guerra del Golfo ci furono le tragedie di Sarajevo, Srebrenica e Kosovo. Dopo la seconda, ci fu il disastro della presenza americana a Bagdad e ci sono state una serie di guerre “sporche”, tutt’altro che intelligenti e spesso lontane dalle dirette tv e dai briefing del Pentagono: Libia, Ucraina, Siria, Yemen, tanto per citarne alcune.

La «madre di tutte le battaglie», come Saddam battezzò il conflitto contro gli Usa, ha comunque segnato il momento in cui la guerra è entrata nelle case di tutti, in diretta non-stop. La Cnn da allora continua a raccontare il mondo 24 ore su 24, ma fatica a tenere il passo con i social media, il Web, un presidente che comunica via Twitter. Il “servizio finale” sull’Apocalisse voluto da Ted Turner è sempre pronto in archivio, ma il problema oggi sarebbe avere la conferma che si tratta davvero della fine del mondo: e se fosse una fake news?