«Di fronte all’avanzare di un uragano la gente si mobilita, si chiudono immediatamente scuole e negozi, si rafforzano le difese e ci si rifugia in casa per proteggersi. A nessuno verrebbe in mente di chiedere di riaprire i ristoranti o di mandare i bambini fuori a giocare. Un’epidemia ha dei modelli di diffusione che possono essere indicati in anticipo esattamente come la forza e il percorso di un uragano. Ma alle previsioni del tempo crediamo più che a quelle epidemiologiche, perché quando parli di virus non hai le immagini del satellite e gli uomini tendono a non credere a quello che non vedono, prevale lo scetticismo. Così c’è bisogno di avere sotto gli occhi gli ospedali che scoppiano o i cortei di bare per rendersi conto di cosa sta accadendo, ma a quel punto è troppo tardi, sei già nel mezzo della tempesta».

L’anno scorso le ragazze di “Sapiens”, il magazine di LUZ, incontrarono Vespignani quando pubblicò “L’algoritmo e l’oracolo”. Qui trovate l’intervista di Egle Damini (con le foto, tra cui questa, di Gabriella Corrado) in cui racconta di come sia possibile prevedere il futuro in molti campi semplicemente attraverso l’analisi dei dati

Alessandro Vespignani, romano, 55 anni, è un fisico che da vent’anni studia l’andamento delle epidemie e la possibilità di prevederlo con le tecniche delle reti e grazie all’enorme potere di calcolo dei computer. Lo ha fatto con Ebola, con Zika, ogni anno con l’influenza e ora con Covid-19. Direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston, insieme alla sua squadra di venti studiosi, indica la rotta del coronavirus, allerta i governi di mezzo mondo – tra cui la Casa Bianca – e ripete che ogni settimana persa significa quadruplicare i contagi.

Il suo approccio e la sua storia sono affascinanti ma a chi cerca di prevedere il futuro chiedo subito cosa vede, chiedo come saranno le nostre esistenze da qui a Natale. «Vivremo in punta di piedi», mi risponde, immaginando una ripresa lenta, fatta di mille nuove attenzioni. «Il virus non sparirà, dovremo convivere con questo animale almeno per altri sei mesi o un anno, ma non sarà la vita dei reclusi a casa. Ho fiducia nella scienza, sia nei medicinali che nel vaccino, costruiremo protocolli di cura migliori, una parte crescente della popolazione sarà immune e ogni Paese troverà il suo modello. Ma qualcuno, che forzerà i tempi o non sarà stato capace di preparare bene e per tempo la fase due, avrà il dramma della seconda ondata».

Mentre ci parliamo a Boston sta nevicando, siamo quasi alla fine di aprile ma questo mondo stravolto non finisce di stupirci. Da due mesi Vespignani lavora quasi sempre in casa, le sue finestre affacciano sulla vecchia Little Italy vicino agli antichi moli e da lì non si muove: «Non possiamo permetterci di ammalarci, così nessuno del mio team va più all’Università». La sua giornata comincia alle 5 del mattino, per poter parlare con la Cina e Hong Kong, e finisce a tarda sera, in collegamento con la California. Un solo argomento occupa il suo tempo, come gestire correttamente il passaggio alla fase due: «Sono molto preoccupato, perché in alcuni Paesi tra cui l’Italia non vedo ancora un piano chiaro che contenga le tre T: test, tracciamento e trattamento. Fare i test e tracciare la malattia significa assumere un sacco di gente, migliaia di persone. La Germania ha fatto i bandi per i tracciatori quattro settimane fa e se tu sei malato non ti tengono a casa ma ti isolano in alberghi o padiglioni di ospedale dedicati, per evitare di infettare tutti i familiari. Allo stesso modo bisogna seguire chi è malato e vive solo, non possiamo permetterci che esca a fare la spesa per non morire di fame».

Lo interrompo per dirgli che mi pare fantascienza che si segua ogni malato, facendogli il tampone e la spesa, mi risponde a bruciapelo: «Perfino in Congo, durante Ebola, c’era chi andava a misurare la febbre ogni giorno ai malati e gli portava da mangiare. Giusto sottolineare quanto costa una cosa del genere, ma sempre meno di quanto stiamo perdendo. Comunque ci sono tante cose da fare, ma vanno messe in campo prima di riaprire: l’applicazione dello smartphone per essere efficace deve essere usata almeno dal 60 per cento della popolazione e dovrebbe essere già pronta. I tamponi e gli esami sierologici dovrebbero essere fatti sistematicamente e ovunque. E solo quando hai messo in campo un piano strategico puoi gradatamente riaprire. Dover richiudere di fronte a una seconda ondata sarebbe una tragedia più grande».

Il punto che non dobbiamo mai perdere di vista è che il virus non è sconfitto o scomparso ma che con l’isolamento abbiamo ridotto morti e contagi. «Nel momento in cui riapri, se non ti sei organizzato bene, riparte come prima, non ci sono dubbi. E lo farà anche nelle zone finora più vergini ovvero nel Centro e nel Sud Italia. Tutti guardiamo a Lombardia e Veneto, ma proprio grazie all’emergenza hanno sviluppato una serie di meccanismi che le aiuterà, inoltre in queste aree tanti l’hanno già fatta, tra il 10 e il 20 per cento della popolazione, quindi la trasmissione è frenata. Al Sud invece il virus trova campo libero e nessuno di quei meccanismi è per ora in atto».

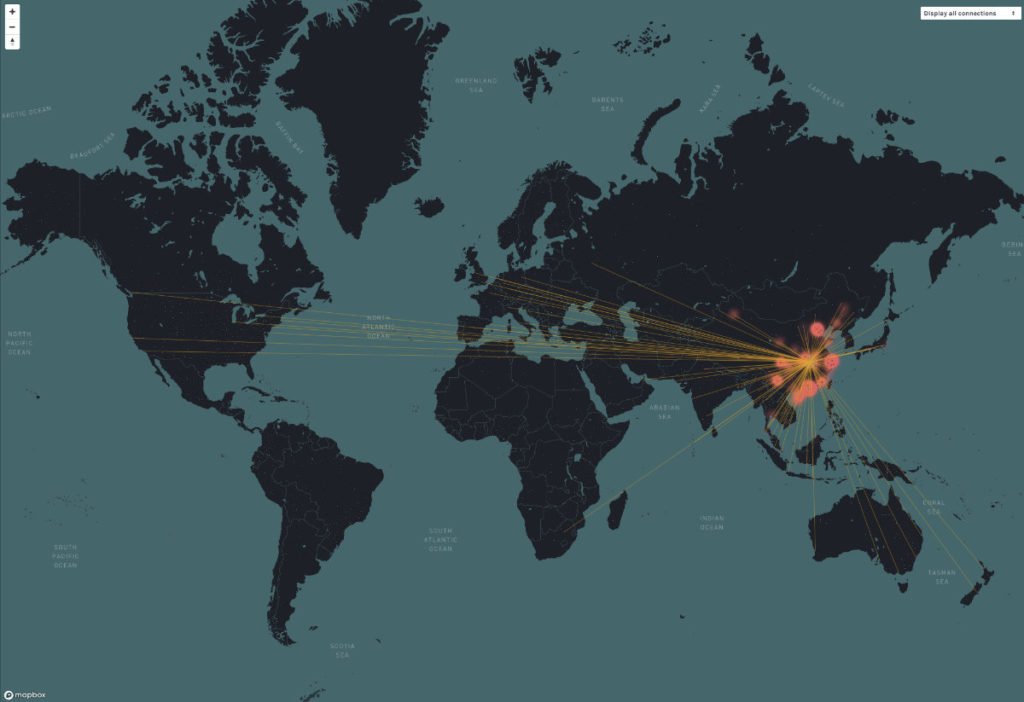

Questa storia per Vespignani inizia prima di Natale, quando il nostro mondo pensava ai regali, alle cene in famiglia e agli auguri. «A quei tempi non si chiamava nemmeno coronavirus, ricevetti una chiamata dell’Organizzazione mondiale della Sanità in cui mi allertavano su una serie di polmoniti atipiche in Cina. Poi, nella notte tra il 10 e l’11 gennaio ho ricevuto una mail dall’Oms che chiedeva immediata risposta. Una delle mie specialità è fare una stima della magnitudo dell’epidemia nel punto di origine partendo dalla diffusione dei casi: facendo triangolazioni di tutti i flussi di viaggio e dei primi malati nel mondo, il 14 ho calcolato che ci fossero almeno 10mila casi a Wuhan e nell’arco di una settimana abbiamo stimato un focolaio di centomila persone. Poi la Cina ha chiuso, purtroppo c’erano già molti viaggiatori in circolazione e molti infetti non riconosciuti».

«Al primo febbraio erano già in giro nel mondo 200 persone che hanno cominciato a trasmettere in maniera silenziosa il virus in Europa, Stati Uniti e Asia. Si sono accese le catene di trasmissione, nel senso che viaggiavano già i contagiati che in Cina non erano mai stati. Per spiegarmi meglio, a Milano non è stato trovato un italiano infettato direttamente da un cinese, probabilmente ci possono essere stati due o tre passaggi intermedi. Eravamo in pieno allarme, cercando di non propagare il panico ma con la speranza che il sistema di sorveglianza fosse capace di contenere la diffusione e che questo virus non si comportasse come l’influenza, in cui sei infettivo prima ancora di sviluppare i sintomi. La Sars nel 2002 era stata fermata perché i malati erano contagiosi solo giorni dopo aver manifestato i sintomi. Invece è successo il contrario, purtroppo sei già infettivo quando ancora non hai sentore di avere il virus. Ci siamo trovati nella tempesta perfetta».

Siamo ormai oltre la metà di febbraio e qui si compiono due errori: una pericolosa sottovalutazione e l’idea che fosse un problema italiano. «Era chiaro che l’onda avrebbe sommerso tutti, ma circolavano scetticismo e una tragica compiacenza che faceva dire a troppi che era un’influenza. Inoltre mi sentivo continuamente dire che c’era un “caso Italia”. È stato deprimente, come in un “giorno della marmotta” ripetevo a tutti i governi le stesse cose: che nel giro di due settimane sarebbe toccato a ogni Paese, che nessuno era diverso e nessuno era al riparo».

E qui diventa chiaro come sia difficile esercitare la leadership in queste situazioni: «Purtroppo l’ho imparato: chiudere completamente una nazione o una città senza crisi e senza morti è difficile. Gli presenti un modello che dimostra la velocità di espansione dell’epidemia, ma al dunque tutti ti dicono: “Ma così io distruggo l’economia senza la tangibilità di morti e malati”. E qui sta la differenza con le previsioni meteo: non solo il ciclone si vede in anticipo ma è imperturbabile all’uomo e alle sue stime, l’epidemia invece cambia dimensione e rotta a seconda dei nostri comportamenti. Così il politico più bravo sarebbe quello che ha il coraggio di fermare tutto in anticipo e di salvare ogni vita, ma pochi gli direbbero che è stato bravo perché ha agito bene e per tempo. La maggioranza direbbe che la tragedia non c’è stata, che ha esagerato e che ha messo in ginocchio l’economia».

Fin da bambino Alessandro aveva l’ossessione di capire, di prevedere e di dare ordine al futuro. Quando aveva 12 anni andò dal padre, il famoso pittore, scenografo e incisore Renzo Vespignani, e gli disse che da grande voleva fare il fisico: «Lui mi disse: “Cosa? Ma cos’è?” Però mi ha sempre sostenuto e quando ormai ero grande ripeteva: “Non riesco a capire quello che fai ma sono contento”. Era una figura ingombrante e ho scelto di fare qualcosa di veramente diverso da lui, così per dieci anni sono stato fisico della materia, mi occupavo di molecole e atomi. Poi nel passaggio di millennio ho cominciato a interessarmi di reti e sono diventato informatico. Ho cominciato un po’ per gioco a occuparmi di virus: sono partito da quelli dei computer che, al tempo dei dischetti, avevano una diffusione molto simile a quelli che colpiscono l’uomo. Così dal 2004 ho cominciato ad applicarmi alle epidemie e mi sono specializzato in salute pubblica».

Pioniere dell’epidemiologia digitale ammette la passione per i film di fantascienza, con il senno di poi trova che abbiano previsto molto di quello che si sta avverando e che “Minority report” abbia intuito in modo impressionante l’uso degli algoritmi. Ma ora che siamo tutti – miliardi di abitanti del pianeta – dentro un film di fantascienza, spera che cambi finalmente la nostra percezione e prevalga la razionalità: «Sono anni che diciamo che sarebbe successo, ci vuole consapevolezza dei rischi e bisogna essere preparati. Di lezioni e di allarmi ne avevamo avuti tanti ma li abbiamo ignorati e da questa pandemia non ne usciremo uguali, con un’onda lunga di problemi economici e di riassetto degli equilibri politici. Eppure poteva andarci peggio, il tasso di mortalità poteva essere peggiore, e se avesse attaccato anche i bambini e i ragazzi oggi non saremmo a discutere della riapertura delle librerie».

Ma se i più piccoli sono i più protetti, perché per prima cosa si chiudono le scuole? «Perché tutti i modelli di reti sociali mostrano come le scuole siano i luoghi in cui maggiori sono i contatti tra persone. Ogni alunno incontra almeno 25 persone ogni mattina, metti due bambini per famiglia e già sono 50 contatti al giorno portati a casa. Quella è la prima catena da interrompere. Insieme ci sono aerei, treni e mezzi pubblici, tutto ciò che enfatizza l’interconnessione». Così anche Vespignani, che passava la vita in giro per il mondo, ora è a terra: «Tornare a viaggiare è la cosa più lontana e il turismo la vera tragedia. Chi avrà voglia di prendere un aereo per piacere? Poi non dimentichiamoci che in Africa il picco arriverà in estate, così come è difficile capire cosa succederà in India e Pakistan. Ci vorrà molto tempo a ristabilire un equilibrio mondiale».

Un’ultima domanda mi resta per questo fisico informatico e riguarda la nostra privacy, l’intrusione nelle nostre vite che app e controlli stanno portando: «Onestamente non vedo questo pericolo, queste app possono rispettare la privacy ed essere ingegnerizzate per non avere un database centralizzato e quindi rispettose delle nostre vite. Gridare allo scandalo oggi, quando si tratta di tracciare i contagi, è fuori luogo: ogni giorno seminiamo montagne di dati senza mai preoccuparci e ora spacchiamo il capello in quattro. Ci dimentichiamo che quotidianamente noi giriamo con qualcosa in tasca che ci traccia, ci mappa e ci quantifica. Con il nostro permesso. E non serve a salvare vite».

La telefonata finisce e a Boston ha smesso di fioccare: «Avevano previsto da due giorni la nevicata, ero un po’ scettico, e invece è tutto bianco. Ci hanno preso anche questa volta». Un minuto dopo mi arriva su WhatsApp una foto della neve sul suo balcone.