Da più di dieci anni centinaia di migliaia di ragazzi entrati illegalmente negli Stati Uniti quando erano bambini, spesso neonati portati in braccio dai loro genitori, si battono per rimanere nel Paese in cui sono cresciuti, in cui hanno studiato, in cui si sentono a casa. Hanno formato un movimento, chiamato “Dreamers”, “I Sognatori”, e chiedono di non essere espulsi ma di poter diventare cittadini a pieno titolo, di poter uscire dall’ombra in cui sono costretti da troppo tempo.

Ne ho conosciuti molti, ricordo Jacky Cruz che avevo incontrato a Tampa in Florida nel 2012, allora aveva 21 anni, era arrivata in America insieme ai genitori, venuti a raccogliere mirtilli nei campi della Florida, quando ne aveva solo tre, parlava inglese alla perfezione e pochissimo spagnolo e non aveva mai fatto il viaggio al contrario. Ha sempre studiato senza sosta, riuscendo a trovare un’università che l’aveva accettata anche senza documenti, ma costretta a pagare la retta degli stranieri, il triplo degli altri studenti. «La frequento a singhiozzo – mi aveva raccontato – lavoro a tempo pieno come commessa in un negozio di scarpe e la sera faccio la baby-sitter, appena riesco a mettere da parte i soldi mi iscrivo a un nuovo corso e così il prossimo anno dovrei riuscire a laurearmi».

Quell’anno Barack Obama, appena rieletto presidente, diede una risposta a 650mila ragazzi come lei lanciando un programma che li metteva prima di tutto al riparo dalla deportazione nei Paesi di origine (Guatemala, Messico e Salvador in cima alla lista), Paesi di cui non sanno nulla e dove non sono mai stati. Donald Trump aveva deciso di abolire questo scudo ma la scorsa settimana la Corte Suprema lo ha sconfessato definendo questa sua decisione «arbitraria e capricciosa».

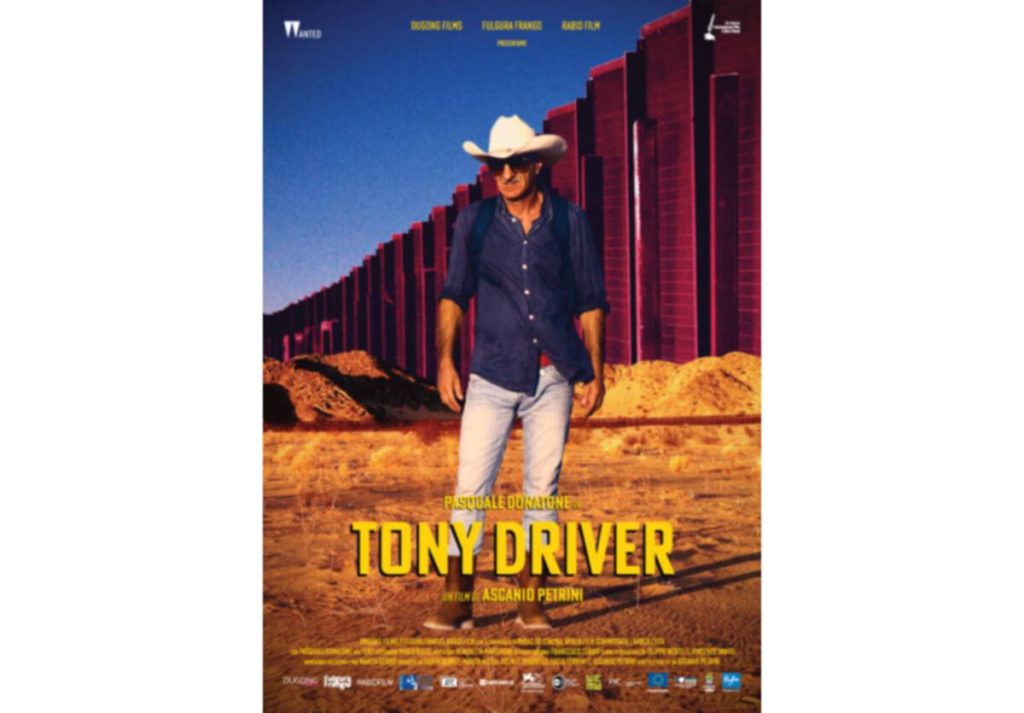

Per anni ho cercato di immaginare cosa possa voler dire essere obbligati a tornare in un luogo dove non si è mai vissuto, completamente estraneo e alieno ma mai avrei pensato che questo luogo potesse essere l’Italia. Poi ho scoperto la storia di Tony Driver, nato a Bari nel 1963 con il nome di Pasquale Donatone, emigrato a Chicago quando aveva nove anni e da allora vissuto 40 anni negli Stati Uniti prima di essere rispedito in Puglia, colpevole di aver trasportato clandestini messicani con il suo taxi. La sua vicenda è raccontata con garbo, forza e una bellissima fotografia in un film documentario del regista Ascanio Petrini che è stato presentato a Venezia lo scorso anno e quest’estate sarà visibile nelle arene e sul sito della casa di produzione.

Tony, che ha 57 anni e in America ha lasciato una ex moglie e due figli, oggi vive a Polignano a Mare, in una roulotte con la bandiera a stelle e strisce. Lì lo ha scoperto Ascanio, che ha 41 anni e ha fatto tutti i lavori immaginabili nella produzione cinematografica prima di girare il suo primo lungometraggio. «Ho scoperto la sua storia su un giornale locale di Polignano, raccontava di questo americano ben vestito, con il cappellino da baseball, che parlava solo inglese ma che viveva in una grotta sulla scogliera a Sud del paese. Allora sono andato a cercarlo». Questa è la storia di un incontro avvenuto sette anni fa e che oggi è un film.

«Pasquale era nato alla Madonnella, quartiere popolare di Bari dove viveva con i polli in casa, nel 1972 il padre Vito, in cerca di fortuna, decise di portare la famiglia a Chicago dove già viveva un fratello. Imparò l’inglese al cinema, in un’estate, stava in sala dalla mattina alla sera e guardava i film a ripetizione finché non li imparava a memoria. Non aveva nemmeno dieci anni e ricorda quegli schermi enormi e un mondo che gli sembrava un sogno. Negli anni Settanta gli stranieri erano ancora accolti bene negli Stati Uniti, bastava avere l’invito di un parente e, se trovavi lavoro, potevi restare come residente permanente e la famiglia veniva integrata. Pasquale studia, comincia a lavorare, trova una ragazza e alla fine degli anni Novanta si sposa e ha il primo figlio. Il matrimonio non dura a lungo, dopo il secondo figlio si separano e Pasquale si trasferisce a Yuma, in Arizona, dove viveva la sorella e dove comincia a fare il tassista.

Per arrotondare trasporta anche i latinos che riescono ad arrivare negli Stati Uniti dopo essere sopravvissuti alla traversata del deserto di Sonora. Un giorno del 2012 il suo taxi viene fermato dalla polizia di frontiera mentre ha a bordo quattro ragazzi messicani. Vengono arrestati tutti e portati a Eloy nel più grande centro detentivo dell’Ice, l’agenzia federale che si occupa di immigrazione ed espulsioni. Dopo oltre cento giorni di detenzione, accusato di aver attentato ai confini americani, gli viene chiesto se vuole andare a processo, rischiando la prigione, o se accetta la deportazione in Italia per dieci anni. La paura del carcere gli fa dire: deportazione. E così firma. Viene messo su un volo per l’Italia, arriva a Roma senza nulla, i carabinieri gli dicono che deve recarsi al Comune di nascita: Bari.

Non ricorda una parola di italiano, viaggia in treno, cerca i parenti, ma poi si vergogna di dire che il figlio di Vito Donatone che raccontava di aver fatto fortuna in America è tornato in quel modo. Così si mette a camminare sulla costa verso Sud, fino a trovare la grotta dove rifugiarsi. Sceglie Polignano perché trova un contenitore dei vestiti usati in cui ci sono degli indumenti lavati, stirati e sigillati in buste di plastica. Gli sembra un segno di grande civiltà. Quando si diffonde la notizia della grotta parte la mobilitazione in paese e, come succede sempre, dove non arriva lo Stato arriva la Chiesa. Il prete gli trova una roulotte, la Caritas il cibo, il Comune uno spazio dove stare, e poi arrivano piccoli lavoretti.

Pasquale è simpatico e ci sa fare, quando lo incontro mi racconta la sua storia e mi sembra un western: decido di filmarlo per scrivere una sceneggiatura, ma poi riguardando le riprese che ho fatto mi rendo conto che è meglio avere lui che un attore che lo interpreta. Era il 2013, il film l’ho realizzato nel 2017, con un basso budget. Per girare siamo andati anche in Messico, dove sul confine lo ha raggiunto la sorella, che non vedeva da cinque anni. La nostalgia per quello che considera il suo Paese e per i figli che non ha mai più incontrato lo ha spinto a immaginare di passare clandestinamente la frontiera ma poi si è reso conto che sarebbe stato arrestato e detenuto per lungo tempo. I figli sono il più grande rimorso, con il più grande che va all’università si scambia messaggi su Facebook, l’altro ha appena finito il liceo.

In questi otto anni ha imparato di nuovo un po’ di italiano ma continua a vivere nella sua bolla, in questa sorta di non luogo che è la roulotte parcheggiata in un capannone abbandonato. Della nazione in cui non può tornare gli manca soprattutto la possibilità di vivere nell’anonimato, i grandi spazi in cui si sentiva libero, qui in paese si conoscono tutti e lui lo trova insopportabile. Pensa in inglese, continua a guardare i film in lingua originale, si illude di essere ancora in America. Ai suoi occhi l’Italia è piccola, gli sta stretta. “Ma come si fa a vendere la benzina a litri, una quantità irrisoria, e non a galloni?”, ripete spesso, per sottolineare come il nostro modo di guardare alla vita e agli spazi sia limitato. I dieci anni starebbero per finire, ha fatto centinaia di telefonate a tutti gli uffici immaginabili degli Stati Uniti per sapere quale possa essere l’iter per rientrare, ma la verità è che siccome è stato accusato di un crimine non lo faranno tornare mai più. Ma lui evita di pensarci e di realizzarlo».

Ascanio Petrini è il suo unico amico, gli chiedo come sia possibile. «Siamo rimasti amici, perché io sono disposto a sopportarlo all’infinito e per lui sono amico perché ho cercato di conoscerlo meglio e più a fondo. Ha visto il film per la prima volta in sala a Venezia e ha detto soltanto: “Quello sono davvero io”».

Ma si è fatto una ragione del fatto che l’America gli ha chiuso per sempre la porta? «Una ragione in assoluto non se l’è mai fatta, vive alla giornata, sogna di trovare un lavoro vero e un giorno di tornare. Grazie al reddito di cittadinanza si è rifatto i denti, un passo avanti per rendersi presentabile ai figli».