di Cesare Martinetti

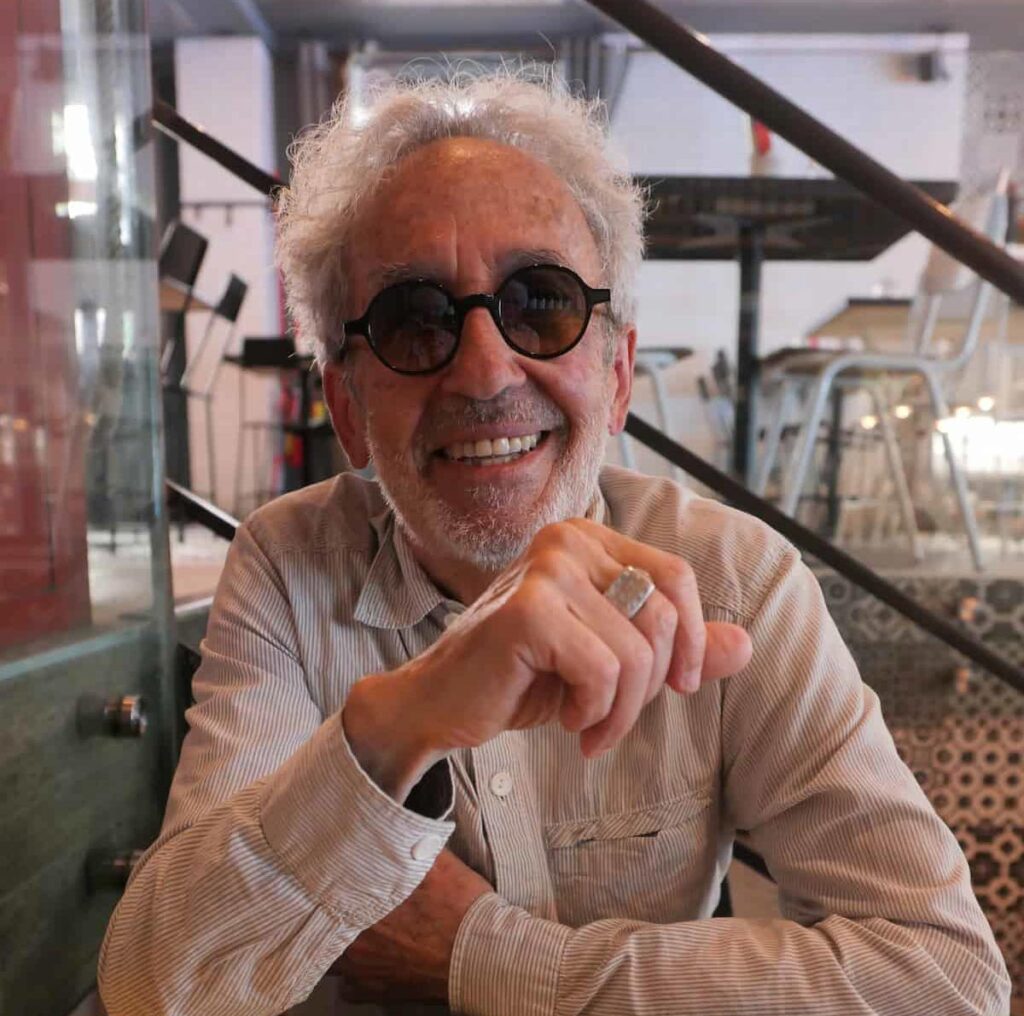

Si può essere gentili e anche timidi ma saper scrivere libri terribili, dove la storia si mescola all’inferno, rovista le viscere, interpella la ragione. Penso a questo scarto tra l’autore e il contenuto dei libri mentre guardo Mathieu Belezi al Circolo dei Lettori di Torino rivolgersi con premura alle persone che gli porgono una copia del suo romanzo. Per tutti ha una parola, una curiosità, una delicatezza. Gli scrittori francesi si dedicano con particolare cura a questo rito che si chiama “séance de dédicace” ed è un po’ più poetico dell’italiano “firma-copie”: sessione di dediche. Implica un rapporto, è innanzitutto un ringraziamento che l’autore rivolge al suo lettore. E la firma non è mai un veloce scarabocchio.

Nel caso di Belezi e del suo romanzo “Attaccare la terra e il sole” appena pubblicato da Feltrinelli nella nuova collana Gramma (con la traduzione di Maria Baiocchi), la cerimonia paziente della firma è stridente con la storia che si racconta, la colonizzazione francese dell’Algeria, 1830-1860 circa, un farwest appena al di là del Mediterraneo, feroce oltre l’immaginabile. Una storia non scritta, rimossa, cancellata. Non se ne parla nelle scuole o nelle università francesi, non ci sono tracce di romanzi, né film, non c’è stata elaborazione. Un deposito di memoria chiuso nei forzieri degli archivi.

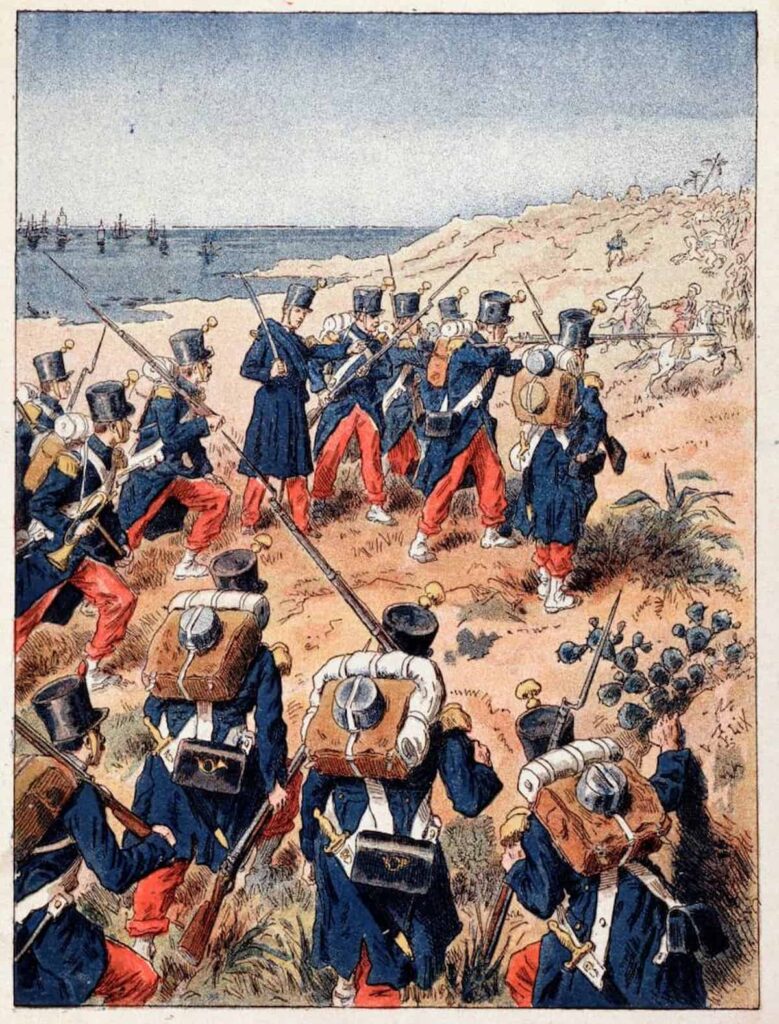

Tutto si tiene, c’è un filo che tutto unisce. Mathieu Belezi è andato ad afferrare il capo di quel filo, da dove comincia la storia, per l’appunto nella prima metà dell’Ottocento, dove nessun romanziere si era mai avventurato. “Attaccare la terra e il sole” è ambientato tra il 1830 e il 1850, quando intere famiglie di contadini venivano spedite al di là del Mediterraneo a conquistarsi terra e futuro. Erano accompagnate dalla propaganda nazionale e da squadroni dell’esercito condotti da ufficiali privi di qualunque retro pensiero: “Non siamo angeli”. Stragi, stupri, massacri, saccheggi in risposta ad agguati e decapitazioni. Tutto era permesso, anzi legittimato dal crisma della patria dei Lumi: “Siete la forza, l’intelligenza, il sangue nuovo e bollente che servono alla Francia su queste terre di barbarie”. I coloni avanzavano contro la terra ingrata e un sole implacabile, decimati dal colera e spesso frustrati nelle illusioni. Chi riusciva s’è arricchito, chi s’è arreso è tornato in quella dolce-amara campagna francese chiedendosi perché mai l’aveva lasciata.

A questo punto va detto che c’è una storia nella storia: questo libro è stato rifiutato da cinque grandi editori francesi. Mathieu aveva praticamente rinunciato a vederlo stampato e immaginava un seguito romanzesco: un giovane editore avrebbe trovato il manoscritto sulla bancarella di un “bouquiniste” sul lungosenna e avrebbe deciso di pubblicarlo. «Ma pensavo che sarebbe successo tra qualche anno, dopo la mia morte». Fortunatamente, invece, Mathieu Belezi è vivo e vegeto. La sua compagna, Cécile, forzando il suo scetticismo, ha poi inoltrato il testo via mail a un piccolo editore che, dopo appena 48 ore, gli ha risposto che l’avrebbe pubblicato insieme a tutti i lavori precedenti. Il coraggioso si chiama Frédéric Martin, la sua casa editrice La Tripode.

Con questo libro Mathieu Belezi ha dunque infranto un tabù nazionale che aveva fulminato anche Emmanuel Macron, nel 2017, quando ancora soltanto candidato all’Eliseo, nella bianca Algeri, pronunciò la fatidica frase: “Qui la Francia si è macchiata di crimini contro l’umanità”. Il giovane presuntuoso (abbiamo poi visto quanto) venne subito sommerso dalla retorica patriottarda del colonialismo civilizzatore, sostenuta anche da personalità della sinistra come Jan Daniel, fondatore del Nouvel Observateur. Contestato, Macron dovette fare retromarcia. L’ultima versione presidenziale del rapporto tra i due paesi è che si è trattato di una intensa “histoire d’amour”.

A settant’anni di età, dopo una rispettabile esistenza da scrittore riconosciuto e stimato dalla critica, ma mai protagonista della scena letteraria, Belezi con “Attaquer la terre et le soleil” ha finalmente avuto la sua consacrazione: il premio degli ascoltatori di Radio France Inter, libro dell’anno del quotidiano Le Monde, acclamato dal New York Times (“At last!”, finalmente!), la scalata nell’olimpo dei bestsellers ben oltre le centomila copie, un film in preparazione con la regista franco-libanese Audrey Diwan, Leone d’oro a Venezia nel ‘21. Una rappresentazione teatrale all’Odéon di Parigi curata da Célie Pauth. Ed ora è uscita anche l’edizione commentata per le scuole del suo romanzo. Il tabù algerino non è rotto, ma certamente scheggiato.

Da un po’ Mathieu è fuori dalla Francia, vive in Italia, tra Roma e Nardò, nel Salento. Non è un esilio, piuttosto un eremitaggio volontario. In un lungo incontro all’Aventino, dove abita, mi ha raccontato un po’ della sua vita e qualche dettaglio sorprendente, a cominciare dal fatto che non è mai stato in Algeria.

«In realtà sono stato concepito in Algeria, a Constantine, dove mio papà ha fatto il militare per due anni. Incinta, mia mamma è tornata in Francia per partorire e così sono nato a Limoges e non sono mai stato laggiù. Mio padre non ne parlava mai, né a me né in famiglia. Non che fosse un tabù, non se ne parlava e basta.

A Limoges, ho fatto l’università studiando storia e geografia. Poi sono stato un anno negli Stati Uniti, in Lousiana, nel quadro di un programma di cooperazione che era il sostituto del servizio militare che io rifiutavo. Avevamo un compito patriottico: dovevamo cercare di risvegliare la nostra lingua nei ragazzi delle scuole originari di famiglie francesi».

Compito improbo, tanto più che quella colonizzazione risaliva addirittura al Sei-Settecento. Tuttavia Mathieu assicura che nelle campagne, al suono del banjo, i vecchi cantavano ancora certe filastrocche popolari. Con quel garbo che fa veramente parte della sua personalità, mi ha chiesto il permesso di intonare la canzoncina, sottovoce: “Allons à la Fayette mais pour changer ton nom/ on va t’appeler Madame, Madame Canaille…”

Dopo quell’esperienza, in Francia è tornato un Mathieu avventuroso. Lui usa la parola “baroudeur” per definire il suo spirito di quegli anni, un tipo pronto anche alla bagarre per infilarsi nel fiume della vita. E infatti sono molti i mestieri a cui s’è applicato: insegnante di geografia, varie forme di artigianato, piantatore di tabacco nel Périgord e poi venditore di lapidi funerarie. Sorridendo mi dice: «Conosco bene tutti i cimiteri del Sud della Francia». La frase resta in sospeso e si capisce che dietro a tutto questo ci sarebbe da scrivere un romanzone.

Ma infatti il suo vero impulso di vita era scrivere, anzi fare lo scrittore. Si tratteneva per modestia, per umiltà, per un senso di inferiorità sociale. Nella Francia di quegli anni l’ascensore sociale funzionava molto bene, l’Ena, per esempio, l’alta scuola dell’amministrazione in cui si è formato il fior fiore delle élites, con ministri e presidenti della République, era veramente accessibile a tutti i meritevoli, a differenza di adesso. Più difficile si presentava invece la scalata nella casta culturale ed editoriale. «Per convincermi che ce la potevo fare ho dovuto farmi violenza. Ero cresciuto in una famiglia modesta, mio padre era operaio alla Saviem, una fabbrica di camion. A 35 anni ho cominciato a scrivere dei romanzi col mio vero nome, Gérard-Martial Princeau. I primi quattro sono finiti nella poubelle, la pattumiera. La scintilla s’è accesa nel 1999 con Le Petit roi, un testo sull’infanzia che non ha niente a che vedere con la mia infanzia. Ho incontrato un editore e abbiamo deciso che avrei cambiato nome: Mathieu Belezi (che è il cognome di mia mamma) e sono ripartito da zero con questo pensiero continuo sulla colonizzazione».

Ecco, ma perché l’Algeria? Belezi riconosce il suo debito con Albert Camus, premio Nobel 1957, scrittore “pied noir”, figlio di colonizzatori. Nel suo “Le premier homme” si leggono squarci che evidentemente lo hanno ispirato: “I ragazzi crescevano sotto un sole fisso e selvaggio, muniti di una morale elementare… La Francia era una patria lontana, assente, che come Dio reclamava solo doveri dispensando il bene e il male, decidendo il destino degli uomini”.

Ma rispetto agli scempi compiuti sulle popolazioni locali, Belezi si dice ossessionato da una domanda che tuttora non ha trovato risposta: perché una civilizzazione raffinata ha deciso di diventare barbarie? Vale per l’Italia, il Belgio, il Portogallo, l’Olanda. Per la Francia l’Algeria è stata un esempio tanto più rivelatore perché era una colonizzazione di popolamento, come il Sudafrica per gli olandesi. I francesi andavano per sostituirsi agli autoctoni, si abbattevano le moschee per far posto alle chiese, si sradicava un popolo. C’erano ricchezze naturali di cui impossessarsi. Non è un passato glorioso, per questo non se ne parla molto in Italia, meno che mai in Francia.

Ma quanto c’è di realtà e quanto di romanzesco nelle sue storie?

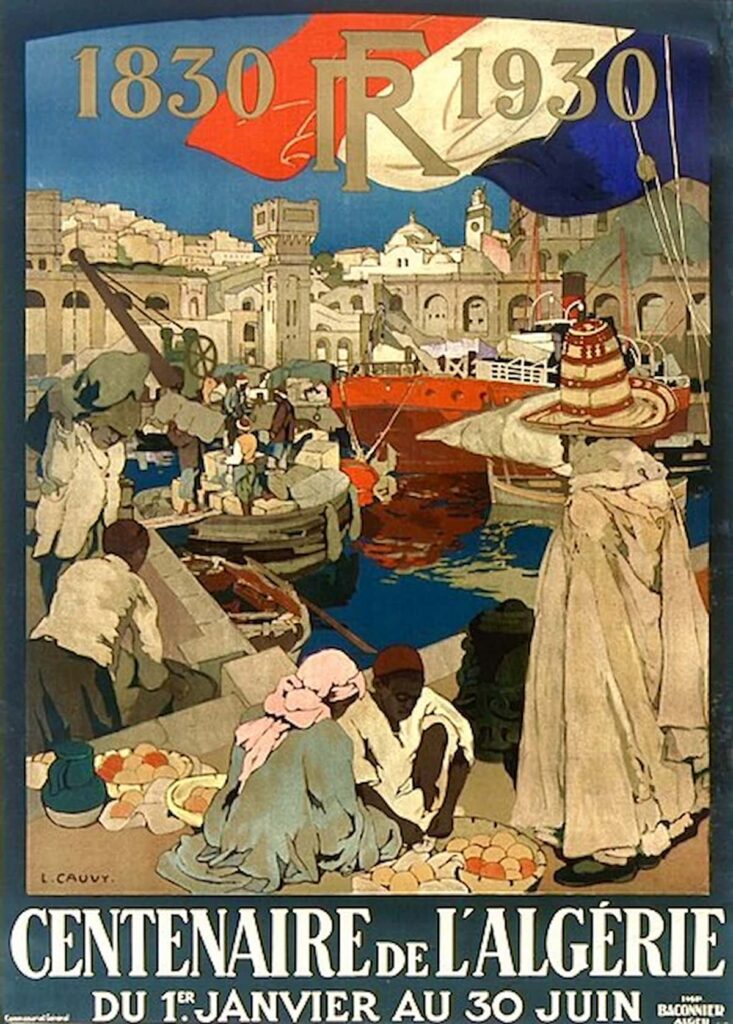

«Non ho inventato niente, negli archivi si trova tutto. Le lettere dei coloni ai famigliari, i rapporti militari. Racconti crudi, autentici, persone vere che si sentivano mandate dal vero Dio a casa dei barbari. Nel primo romanzo, “C’était notre terre”, ho immaginato la vita di una famiglia raccontata dalla domestica algerina, Fatima. Adesso si fa fatica a immaginare tutto questo, ma nel centenario dell’Algeria coloniale, nel 1930, il presidente della Repubblica Gaston Doumergue, ha pronunciato un discorso di un’arroganza e un disprezzo che fa rabbrividire. In Francia, ma direi in tutta l’Europa, fino alla fine della seconda guerra mondiale, si pensava che ci fossero delle razze superiori e delle razze inferiori. L’Algeria veniva amministrata come un territorio metropolitano, c’erano tre dipartimenti, strade e scuole, ma gli algerini non hanno mai avuto gli stessi diritti dei francesi. Nel 1960, all’indipendenza, solo il 10 per cento delle famiglie musulmane mandavano i figli a scuola».

Al primo, sono seguiti altri due romanzi: “Les vieux fous” (I vecchi pazzi) e “Un faux pas dans la vie d’Emma Picard” (un passo falso nella vita di una colonna) pubblicati da grandi editori come Albin Michel e Flammarion ma accolti tiepidamente.

«A Le Monde – dice Belezi – mi hanno sempre difeso. Ma gli altri no. Per esempio di C’était notre terre si doveva fare un adattamento teatrale a Toulon. ma poi è stata annullato dal sindaco. Per “Les vieux fous” ero stato invitato in tv, ma all’ultimo momento la trasmissione è saltata. Sentivo di essermi avventurato in un terreno dove non si doveva andare. Mi ha invitato la televisione belga, mai quella francese. Il responsabile di un grande quotidiano ha risposto alla mia agente che i suoi lettori non gradivano questi racconti. Un tabù che vale anche la ricerca universitaria. Qualche anno fa lo storico Pierre Darmon ha pubblicato la storia più completa dell’Algeria francese per un grande editore Fayard. Nessun media ne ha parlato e nell’edizione tascabile sono poi stati tagliati i primi quarant’anni, i più feroci».

Chiedo a Belezi come si può trasformare in letteratura la follia sanguinaria degli uomini come ha fatto lui. Come rendere accettabile e leggibile l’inaccettabile. Mi risponde che da lettore apprezza più i grandi americani come Faulkner o Cormac McCarthy, dei francesi, che da scrittore si è molto ispirato al realismo magico di García Márquez, “l’esagerazione, la dismisura, il grottesco che rende accettabile anche la lettura della violenza estrema. Io ho fatto un lavoro letterario, sono soddisfatto di aver trovato il mio stile lirico e ritmato. L’ho pagato con l’isolamento, ma ho accettato la solitudine, non ho bisogno dei fasti, va bene così”.

Per finire chiedo a Mathieu se pensa che la Francia dovrebbe chiedere scusa. La risposta è quella che si poteva aspettare da un uomo mite e gentile: «Non sono favorevole alle scuse, non voglio colpevolizzare le generazioni di oggi, ma piuttosto semplicemente ristabilire la verità. Non possiamo continuare a dire che abbiamo fatto del bene in Algeria, perché non è vero. Ecco, mi basterebbe questo: che si dicesse la verità nelle scuole e nelle università».

*Cesare Martinetti, giornalista dal 1976: Gazzetta del Popolo, ANSA, Repubblica. Dal 1986 a La Stampa dove ha fatto l’inviato, il corrispondente da Mosca, Bruxelles e Parigi, caporedattore della cultura e vicedirettore. Ha diretto il settimanale Origami